|

|

Используйте для ссылок адрес этого материала в Интернете: https://v102.ru/news/148707.html Источник: ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ВЫСОТА 102» - https://v102.ru От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назад |

| 05.10.2025 14:30 МСК Обновлено: 05.10.2025 16:37 МСК |

Многие профессии своими корнями уходят в далекое прошлое. Скажем, таксиста в прежние времена называли извозчиком, а офисного сотрудника - стенографистом. Правда, под натиском технологий некоторые должности ушли в тень навсегда. Кем работали жители Царицына, а после Сталинграда сто лет назад, расскажем в материале ИА «Высота102». Извозчик В начале XX века прогресс буквально наступал на пятки старому укладу жизни, однако многие горожане по-прежнему пользовались услугами извозчиков – в те времена их именовали извощиками. - В Российском империи городские думы регулировали извозный промысел, устанавливали правила и тарифы для извозчиков, омнибусов и других общественных экипажей, - рассказывает сотрудник Волгоградского областного краеведческого музея Сергей Бородуля. – Земские учреждения также имели право устанавливать правила и тарифы для извозчиков за пределами городов.

Стоимость одной поездки, как и в современном мире такси, зависела от многих факторов. Так, летом извозчики готовы были с ветерком домчать пассажира от пристани за 40 копеек. Зимой же такса поднималась вдвое. Цена за проезд зависела и от времени суток – после двух часов ночи, когда в городе закрывались все рестораны, все условия с засидевшимися в заведениях пассажирами обговаривались дополнительно.

В городе прошлого многие жители воспринимали извозчиков как хитрых и достаточно предприимчивых дельцов. Чаще всего на их корыстные замыслы жаловались сотрудники гостиниц, отелей и сдающихся комнат, ведь при встрече с пассажирами разговорчивые водители разводили руками: «В выбранном вами отеле свободных номеров нет. Но этот вопрос мы можем решить». Знакомая схема, правда? Дело доходило до того, что в своей рекламе владельцы апартаментов писали крупными буквами: «Извощикам просят не верить, что нет свободных номеров». Фонарщик В нынешние времена профессию фонарщика сочли бы романтичной. Однако во времена, когда даже в центре города по вечерам не было видно ни зги, эта работа была связана не только с красотой и эстетикой. - К 1890 году на всех улицах Царицына имелось лишь 220 керосиновых фонарей, - отмечает известный волгоградский экскурсовод Ирина Волкова. – Осветительным керосином – фотонафтом – город пользовался от нефтепромышленников, ежегодно жертвующих на освещение по 500 пудов горючей смеси. Правда, этого количества было недостаточно, и большей частью город не был освещен. За зажигание и исправность керосиновых светил в Царицыне следили фонарщики. До 1905 года бидоны с керосином сотрудники Городской управы выдавали им ежедневно. - Электроосвещение в России появилось в 1884 году. И первым местом, где зажглись электрические фонари, стал Невский проспект в Петербурге. В том же году современные веяния дошли и до нобелевского городка неподалеку от Царицына – сейчас это участок Центрального парка культуры и отдыха, - рассказывает Ирина Волкова. - В самом же городе электрические фонари зажглись лишь в 1908 году. И то не везде. С их появлением профессия фонарщика постепенно уходила в прошлое, но романтичный образ работника, несущего городу свет, сохранился и в наши дни. В память о специалистах из прошлого на улице Комсомольской установили небольшую скульптуру, притягивающую к себе как горожан, так и гостей Волгограда. Бурлак Самой старой и уже давно ушедшей в тень прошлого волгоградцы наверняка назовут профессию бурлака. А вместе с тем официально этот тяжелейший труд в стране запретили только в 1929 году.

- В основном бурлачеством занимались прибрежные жители Волги и ее притоков, - говорит краевед Роман Шкода. – Во времена, когда профессия была по-настоящему распространена ( перед введением пароходства), армия волжских бурлаков достигала 300 тысяч человек. Бурлаки представляли собой собранные в отдельные артели общества, с особой внутренней организацией и со специальным распределением занятий между всеми участниками. В советское время образ бурлака выглядел несколько гротескно – как символ издевательства богатых над бедными. «Собака, не тронь бурлака, бурлак сам собака», - такую русскую пословицу Владимир Даль включил в свой сборник.

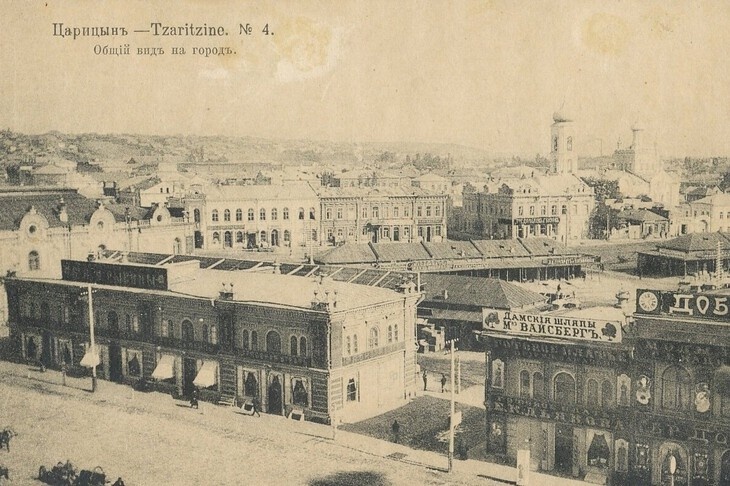

Между тем, за лето бурлак мог заработать вполне приличную по тем временам сумму. За тяжелейший физический труд работники получали и неплохое питание – наниматели понимали, что голодные и обессилевшие люди вряд ли принесут им большую пользу. - Бурлаков разделяли на «водохлебов», людей, которые работали на реках из года в год, и «водобродов», выбирающих свой непростой путь от нужды, - объясняет Сергей Бородуля. – Впрочем, иногда работники, рассчитывающие на временный заработок, переходили в разряд «водохлебов». После того, как развитие пароходства окончательно вытеснило старинную профессию, бывших бурлаков принимали в штурманы, а иногда и в капитаны. Ведь кто, как не они, знали реки и их берега? Голубевод Разведением породистых летных голубей занимались и в Царицыне, и в Дубовке. А во времена Великой Отечественной войны профессия получила новый виток популярности. Уже с 1942 года «военнообязанных» птиц в полную силу использовали для передачи сообщений. К лапке или хвосту летающего "связиста" привязывали контейнер из ствола гусиного пера, внутри которого лежало донесение. Благодаря пернатым с партизанскими отрядами существовала практически бесперебойная связь. О том, какую пользу птицы принесли людям, говорят даже сухие цифры - за время войны голуби доставили 150 тысяч «телеграмм»! Фото государственного архива Волгоградской области/vk.com и из Госкаталога.РФ |

| © 2006-2024 Информационное агентство "ВЫСОТА 102" |